暮らしの中の浄化槽

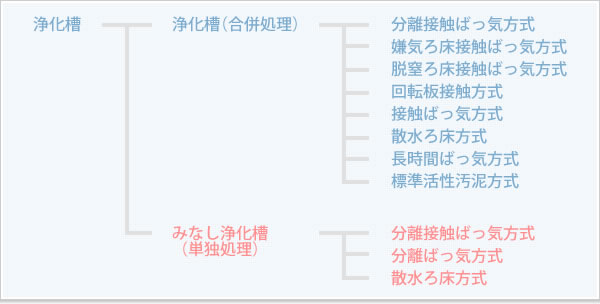

浄化槽の種類

浄化槽は、し尿と雑排水を同時に処理して、きれいな水を放流するための施設で、処理方法によっていくつか区分されます。また、従来のし尿のみを処理する単独処理浄化槽は、平成12年6月の浄化槽法改正により、現在はみなし浄化槽と呼ばれ、原則として新たな設置はできません。

浄化槽のしくみと性能

水の汚れには、固形物のものと水に溶解しているものとがあり、固形物は沈殿させ、溶解しているものは微生物の働きで浄化します。

微生物には、酸素を好まない「嫌気性微生物」と酸素を好む「好気性微生物」がありますが、家庭用の合併処理浄化槽の主な処理方式には好気性と好気性の微生物を併用した「嫌気ろ床接触ばっ気方式」と、主として好気性微生物を利用した「分離接触ばっ気方式」のほか、生活排水中の窒素を高度に処理できるタイプがあります。

合併処理浄化槽はみなし浄化槽にくらべてはるかに処理能力が高いため、水質汚濁防止効果に優れています。

浄化槽についての法律と義務

- 1.合併処理浄化槽の設置義務

- 水質汚濁の主原因である生活排水の未処理放流を防止するため、浄化槽法の改正が行われ、下水道の計画区域を除き、新設時には合併処理浄化槽の設置が義務づけされました。

- 2.浄化槽の保守点検

- 浄化槽の保守点検は、知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」と契約を結び、定期的に実施する必要があります。

- 3.浄化槽の清掃と汚泥の抜き取り

- 浄化槽の清掃は毎年1回(全ばっ気型浄化槽は年2回)実施しなければなりません。

それ以外でも保守点検時に清掃が必要と判断された場合は清掃を行ってください。 - 4.浄化槽法第7条検査

- 設置後、浄化槽が正常に機能し始めた頃に実施し、正しく性能が発揮されているかどうかを確認する検査です。

- 5.浄化槽法第11条検査

- 毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうかを確認するための検査です。

メンテナンスの流れ

- まずはお問い合わせください

- まずはこちらの電話番号からお気軽にお問い合わせください。

0277-70-2006

- お問い合わせ内容を元にお見積りの作成

- 浄化槽の型式、人槽の現在の状況を確認して、お見積りを作成致します。

- お見積りのご確認

- 作成した見積書をご確認頂き、内容の説明も含めお話をさせていただきます。

- 管理契約(当社とお客様)

- 設置や定期点検など、継続して行う内容ですので、管理契約をさせていただきます。

- 定期点検開始

- 法律を元に毎年決まった回数の点検を行います。